メンテナンスのお知らせ(8月12日〜14日)

8月12日の18:00より当Webサイトのメンテナンスを行う予定です。詳しい日程は下記をご覧ください。

メンテナンス中はサイトに繋がりにくくなったり、ページが表示されない状況が断続的に発生する可能性があります。

ご不便をおかけしますが、どうぞご了承いただけますようお願いいたします。

メンテナンス時間: 2016年8月12日(金) 18:00 〜 14日(日) 23:59

対象サイトURL: http://www.cenav.org/

ものづくりにHPCを活用するための ツールとケーススタディー

8月12日の18:00より当Webサイトのメンテナンスを行う予定です。詳しい日程は下記をご覧ください。

メンテナンス中はサイトに繋がりにくくなったり、ページが表示されない状況が断続的に発生する可能性があります。

ご不便をおかけしますが、どうぞご了承いただけますようお願いいたします。

メンテナンス時間: 2016年8月12日(金) 18:00 〜 14日(日) 23:59

対象サイトURL: http://www.cenav.org/

まず、分野4統括責任者の加藤千幸教授(東京大学生産技術研究所 革新的シミュレーション研究センター長)より、プロジェクトの所定の目標を達成したことが宣言されました。研究課題ごとの達成状況を見ると「大幅に達成」と評価された研究項目がいくつかあります。これはものづくりのイノベーションにつながる分野4の特徴的な成果に対する評価であると筆者は捉えました。そのあと、この2日間のシンポジウムで発表される各課題の概要が示され、最後に「これはスターティングポイントであり、今後につなげることが重要。このシンポジウムでは近未来のものづくりを実現するHPCについて議論したい」と、会の位置づけを明らかにして締めくくり、各研究課題の担当者による成果発表へと移りました。

まず、分野4統括責任者の加藤千幸教授(東京大学生産技術研究所 革新的シミュレーション研究センター長)より、プロジェクトの所定の目標を達成したことが宣言されました。研究課題ごとの達成状況を見ると「大幅に達成」と評価された研究項目がいくつかあります。これはものづくりのイノベーションにつながる分野4の特徴的な成果に対する評価であると筆者は捉えました。そのあと、この2日間のシンポジウムで発表される各課題の概要が示され、最後に「これはスターティングポイントであり、今後につなげることが重要。このシンポジウムでは近未来のものづくりを実現するHPCについて議論したい」と、会の位置づけを明らかにして締めくくり、各研究課題の担当者による成果発表へと移りました。

課題責任者の藤井孝藏教授(東京理科大学、JAXA宇宙科学研究所)は、この研究を通じて示したかったのは「計算機の中で新しいアイデアを試す」ことである、という話から発表を始めました。翼の形状の工夫によって性能を向上させることが限界に達してしまった現状を、プラズマアクチュエータという動的に機能する小さなデバイスによって打開することがこの課題の目的ですが、それに必要な知見を計算機(HPC)の活用によって得ることが重要ということでしょう。

課題責任者の藤井孝藏教授(東京理科大学、JAXA宇宙科学研究所)は、この研究を通じて示したかったのは「計算機の中で新しいアイデアを試す」ことである、という話から発表を始めました。翼の形状の工夫によって性能を向上させることが限界に達してしまった現状を、プラズマアクチュエータという動的に機能する小さなデバイスによって打開することがこの課題の目的ですが、それに必要な知見を計算機(HPC)の活用によって得ることが重要ということでしょう。

藤井教授のチームは京コンピュータを活用して、低・中レイノルズ数領域における現象理解を深め、デバイスの効果的な利用方法を見つけました。この知見を設計の指針として提供できたことが、最大の成果であると藤井教授は位置づけています。そして、この成果のものづくりへの適用が企業との共同研究を通じて始まっています。

次の講演者、株式会社東芝の田中元史参事は、同社のメガワット級発電用風車にアクティブ流体制御技術を適用する実証研究について発表しました。変動する自然風のなかでも流れを制御できる見通しが得られつつあること、そして、すでに鹿児島の2MW風車を用いて約1年間のフィールド実験を進めてきたことが公開され、プレゼンテーションの最後には、巨大な風車をドローンで撮影した雄大な映像が紹介され、会場から大きな拍手が起こりました。

共同研究事例の2社目として登壇したのは、マツダ株式会社の清水圭吾氏です。プラズマアクチュエータをクルマの車体に装着し、デザイン自由度を損なわずに空力性能を高めるという野心的な研究です。具体的には、デザイン上重要な車体後部の丸みを残したまま、プラズマアクチュエータによって気流の剥離を促してドラッグを軽減するというアイデアの有効性を、京を使った大規模流体計算によって確認しました。冒頭で藤井教授が述べた、「計算機の中で新しいアイデアを試す」ことの威力が証明された事例であると感じました。

本課題最後のプレゼンテーションは、産業技術総合研究所瀬川武彦主任研究員による、実験研究者の視点によるプラズマ気流制御技術に関する現状の報告でした。瀬川氏らは、一般的なシート型プラズマアクチュエータよりも設置が容易で空力性能に影響を与えにくい、ひも型プラズマアクチュエータを開発しています。分野4の成果として示された剥離制御に関するデータや知見が、実験データとの比較対象としてきわめて有効であること、無限にあるパラメータの最適化に役立つことが発表されました。分野4の取り組みが、志を同じくする他の研究グループにも利用されている事例として興味深く見ることができました。

シリコンカーバイド(SiC)やグラフェンといった新しい材料を採用したデバイスの開発に、従来のシリコンベースの技術を適用するのは難しいため、今まさに新しい知見が求められていると、課題責任者の大野隆央氏(物質・材料研究機構NIMS特命研究員)は研究開発の背景を説明しました。大野氏らのグループは、第一原理分子動力学計算プログラムPHASE/0を京に対して最適化して、高精度長時間の解析を繰り返すことで、グラフェン成膜プロセスとSiC酸化プロセスに関する世界初と言っていい画期的な知見を得ることに成功しました。それぞれの成果に関する3名の講演者による発表の概略を順に紹介します。

シリコンカーバイド(SiC)やグラフェンといった新しい材料を採用したデバイスの開発に、従来のシリコンベースの技術を適用するのは難しいため、今まさに新しい知見が求められていると、課題責任者の大野隆央氏(物質・材料研究機構NIMS特命研究員)は研究開発の背景を説明しました。大野氏らのグループは、第一原理分子動力学計算プログラムPHASE/0を京に対して最適化して、高精度長時間の解析を繰り返すことで、グラフェン成膜プロセスとSiC酸化プロセスに関する世界初と言っていい画期的な知見を得ることに成功しました。それぞれの成果に関する3名の講演者による発表の概略を順に紹介します。

NIMS特別研究員の山崎隆浩氏は、高品質なグラフェンの生産手法=レシピを確立するために必要な、SiC表面上での個別原子レベルの成長機構を解明するために、PHASE/0と京を用いて原子数900〜2000規模のシミュレーションを実施し、その結果、炭素の鎖が成長・移動して2次元的構造を形成することを示しました。プレゼンテーションでは、精細なアニメーションが上映され、動画ベースの観察が現象の理解に効果的であることが強調されました。

続いて、NTT物性科学基礎研究所の高村真琴氏は、シミュレーションと実験の両輪で研究を進めることの重要性を、SiC上グラフェンの成長メカニズムを例に指摘しました。特に成長の初期過程でどのようなメカニズムが作用しているかを知る上で、今回得られた知見は重要だったとし、今後はシミュレーションによって実験の指針を得ることができるのではないかという期待を明らかにしました。

株式会社東芝研究開発センター研究主幹の清水達雄氏からは「SiCパワーデバイス特性向上を目指したシミュレーション研究」と題して、市場の拡大が進む次世代パワーデバイスの重要性と開発における課題についてわかりやすい解説がありました。現在進められているSiCベースのパワーデバイス(縦型MOSFET)の開発にはまだ技術課題がいくつか残っていますが、大規模シミュレーションによって改善のヒントが得られることが期待されており、今回NIMSと東芝の共同研究から得られた成果もそのひとつとなることが望まれています。

このセッションでは、自動車、船舶、燃焼器といった複雑な工業製品の設計に京クラスのHPCを導入することでどのようなイノベーションが起こるかが、多くの具体例とともに示されました。特に自動車会社10社、サプライヤー4社、大学研究7機関が参画するコンソーシアムによる、自動車関連の実証研究の成果が多く発表されたので、まずそこから紹介します。

まず、神戸大学の坪倉誠教授からは、0.5mmを解像する極めて大規模な空力解析により、2%以内の誤差で自動車の風洞実験を代替可能という明確な成果が発表されました。風洞では実現が難しいレーンチェンジによる蛇行や、風がクルマに与える影響などを加味した評価が行える点も、この技術の革新性です。

まず、神戸大学の坪倉誠教授からは、0.5mmを解像する極めて大規模な空力解析により、2%以内の誤差で自動車の風洞実験を代替可能という明確な成果が発表されました。風洞では実現が難しいレーンチェンジによる蛇行や、風がクルマに与える影響などを加味した評価が行える点も、この技術の革新性です。

スズキ株式会社の飯田桂一郎氏からは、ADVENTUREclusterやFrontFLow/blue-Acousticsといったソフトウエアを使って連成解析を行うことで、車室内の騒音を良好な精度で予測できることが示されました。設計上「一番知りたい」とされる、4KHz以下の周波数特性が予測できたことから、今後の実用化が期待されます。

株式会社本田技術研究所主任研究員の寺村実氏からは、「Hondaでの京を活用したアクティビティ」として、ミラー騒音解析の事例が紹介されました。ミラー単体に対して4.2億セルというメッシュ解像度を適用することで、実験値に近い流れ現象の解析が可能であることが示されました。

富士重工株式会社の小林竜也氏からは、「車両運動性能向上を目指した非定常空力シミュレーション」というテーマで、従来は困難だった、高速走行時に揚力の低周波振動を生み出す流れの評価を、スーパーコンピュータによる非定常シミュレーションで行う事例が紹介されました。

続いて、一般財団法人日本造船技術センターの西川達雄課長より、次世代数値曳航水槽の現状に関する報告がありました。すでに、従来型の曳航試験に対して誤差1%以下という極めて高精度なCFD計算が可能になっています。今後は、実用化を加速するための研究開発を進めていくと述べました。

この研究開発課題最後の発表は、京都大学・武藤昌也特定助教による燃焼器設計支援のための燃焼シミュレーションに関する発表でした。ガスタービン燃焼器、環状燃焼器、発電用のマルチバーナ微粉炭ボイラなど、様々な実機を対象に大規模計算を実施した結果得られた知見が紹介され、産業界での応用に向けた手応えが共有されました。

多目的設計探査とは、多目的進化計算の結果に基づいて多ケースのシミュレーションを実行し、設計における複雑なトレードオフの関係を明らかにする手法です。

JAXAの大山聖准教授を中心とするチームは、大規模な設計問題にこの手法を適用するため、アルゴリズムとソフトウエアの開発を進めてきました。京コンピュータを使うことで初めて可能となった成果が次々とあがっています。

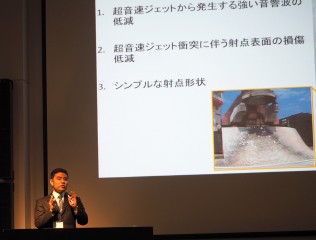

東京理科大学の立川智章講師からは「京で可能になったロケット射点形状の空力音響多目的設計探査」と題して、ロケットの打ち上げ時に超音速ジェットから発生する強い音響波の影響を射点(発射台)の形を適切に設計することで低減する試みとその成果について発表されました。射点の形状をパラメータ化し、多目的進化計算に基づいて異なる形状を生成して、それぞれについて流体ミューレションを実行することで最適解を探索します。京の6500ノード(約7%)を用いて約2週間の計算を実行した結果、音響強度最小化、表面圧力最小化および形状簡略化の間のトレードオフを明らかにしました。そのプロセスをふんだんなビジュアルを使って説明するプレゼンテーションは興味深く見応えがありました。

東京理科大学の立川智章講師からは「京で可能になったロケット射点形状の空力音響多目的設計探査」と題して、ロケットの打ち上げ時に超音速ジェットから発生する強い音響波の影響を射点(発射台)の形を適切に設計することで低減する試みとその成果について発表されました。射点の形状をパラメータ化し、多目的進化計算に基づいて異なる形状を生成して、それぞれについて流体ミューレションを実行することで最適解を探索します。京の6500ノード(約7%)を用いて約2週間の計算を実行した結果、音響強度最小化、表面圧力最小化および形状簡略化の間のトレードオフを明らかにしました。そのプロセスをふんだんなビジュアルを使って説明するプレゼンテーションは興味深く見応えがありました。

続いての発表は企業における製品開発への適用です。横浜ゴム株式会社の小石正隆理事・研究室長によるプレゼンテーションは、多目的設計探査の大きな可能性をわかりやすく伝えるものでした。第1世代のフィンタイヤ(タイヤ側面にフィン状突起を設け空気抵抗を低減した自動車タイヤ)を改良して、空気抵抗だけでなくリフト(揚力)も低減する第2世代フィンタイヤを開発するために多目的設計探査の手法とFrontFlow/redが使用されました。事前計算を含め100万ノード時間を超えるパラメトリックスタディを実施した結果、抵抗とリフトを同時に低減できる革新的な知見が得られ、それを裏付ける実車試験結果も得ることができました。プロトタイプは2015年の東京モーターショーにおいて公開され、注目を浴びました。

マツダ株式会社の小平剛央アシスタントマネージャーからは、「スパコン京を用いた複数の車体構造の同時多目的設計最適化」というテーマで先進的事例が紹介されました。同社では複数の車種の基本構造となるコモンアーキテクチャ構想を進めています。従来の最適化技術は単一車種にしか対応していないため、同社とJAXAの共同研究によって複数車種同時最適化という課題に取り組みました。京の525万ノード時間を使って16,320回の衝突シミュレーションを行う過程で、「予測はしていたが本当にあるのかわからなかった解」が見つかったといいます。将来は新しい商品の創造にも適用したいと、この技術の可能性に対する高い評価が印象的でした。

課題責任者である日本原子力研究開発機構(JAEA)の中島憲宏副センター長から、耐震シミュレーション技術の京での利用とその高度化状況、具体的なプラントや機器を対象とした数値実験などの成果について報告がありました。JAEA内の課題に対する取り組みとしては、高温工学試験研究炉(HTTR)に対する実証計算の事例が紹介されました。約30万点の部品からなる大規模な組立構造物の解析を可能とし、HTTRの観測値と比較することでシミュレーションの精度が検証されました。

課題責任者である日本原子力研究開発機構(JAEA)の中島憲宏副センター長から、耐震シミュレーション技術の京での利用とその高度化状況、具体的なプラントや機器を対象とした数値実験などの成果について報告がありました。JAEA内の課題に対する取り組みとしては、高温工学試験研究炉(HTTR)に対する実証計算の事例が紹介されました。約30万点の部品からなる大規模な組立構造物の解析を可能とし、HTTRの観測値と比較することでシミュレーションの精度が検証されました。

産業界との共同研究については、千代田化工建設株式会社の松川圭輔主席技師長から「石油・化学プラントにおける次世代耐震シミュレーションの活用」、株式会社荏原製作所の杉山道子構造・振動解析グループ長から「一般産業機械における次世代耐震シミュレーションの活用」 というテーマで、京によって可能になった耐震シミュレーションの世界が紹介されました。

5つの研究開発課題に関する発表のあと行われたのが、計算科学技術推進体制の構築に関するセッションです。責任者の畑田敏夫特任教授(東京大学生産技術研究所)は、この事業の取り組みを「(プロジェクトの成果を)使いやすくする」「知ってもらう」「活用できる人材を育てる」「実際に使ってもらう」という4つにカテゴリーに分類して説明しました。産業界への貢献を重視する分野4の特徴的な事業と言えるでしょう。

5つの研究開発課題に関する発表のあと行われたのが、計算科学技術推進体制の構築に関するセッションです。責任者の畑田敏夫特任教授(東京大学生産技術研究所)は、この事業の取り組みを「(プロジェクトの成果を)使いやすくする」「知ってもらう」「活用できる人材を育てる」「実際に使ってもらう」という4つにカテゴリーに分類して説明しました。産業界への貢献を重視する分野4の特徴的な事業と言えるでしょう。

成果を使いやすくすることを目的とした具体的な取り組みとして、次に理化学研究所 計算科学研究機構の小野謙二チームリーダーよりHPCプラットフォーム(HPC/PF)の開発と成果に関する発表が行われました。HPC/PFは最先端の大規模並列シミュレーション技術を研究・設計の現場で使える「道具」にする基盤ソフトウエア群の名称です。一般的なPCクラスタから京コンピュータまでの多様な環境で運用でき、ソフトウエアだけでなく解析事例のデータベースも提供するこのプラットフォームは、すでにハンズオンセミナー等を通じて体験可能な状態です。

一連の発表の最後に、川鍋友宏特任研究員(東京大学生産技術研究所)からアウトリーチ活動の成果について報告がありました。アウトリーチ活動の中心的な役割を果たしているのが、いま皆さんがご覧になっているWebサイト『計算工学ナビ』です。2015年3月までの訪問者は43,000人、印刷版ニュースレターの発行部数は10,000部となりました。また、解析事例データベースには200件を超えるデータが登録済みで、簡単なユーザー登録によって全件を検索・閲覧することが可能です。今後も情報の拡充を図っていきます。

2日間のシンポジウムの最後に、下記のパネリストを迎えて、今後の実用化をテーマにパネルディスカッションが行われました。後半には会場からも多くの意見が出され、大変活発な議論となったことが印象的でした。

司会:

司会:

加藤 千幸(東京大学生産技術研究所 教授)

パネリスト:

藤井 孝藏(東京理科大学 教授)

大山 聖(宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授)

西川 達雄(一般財団法人日本造船技術センター 課長)

農沢 隆秀(マツダ株式会社 技術研究所 技監)

福島 伸(株式会社東芝 研究開発センター 首席技監)

この記事では、各パネリストの発言について個別に紹介することはしませんが、加藤千幸教授による冒頭言について簡単に紹介したいと思います。

京を活用する高性能なアプリケーションソフトを開発し、企業との共同開発等を通じてその有効性を実証するという当初の目的は十分果たしたと加藤教授は述べました。次に「本当に京でしかできない革新的な成果はできたのか?」と自問し、これについても「できた」と答えます。シンポジウムで発表された印象的な成果として、JAXAと東芝による風車へのプラズマアクチュエータの適用、NIMSと東芝によるSiC酸化プロセスのメカニズム発見、日本造船技術センターの数値曳航水槽、1ペタフロップス級のスパコンがあれば大規模設計探査が可能であるとするマツダの検証結果、千代田化工による耐震裕度の解析技術などに触れました。しかし、一方で「スッキリしないものが残っている」とも発言し、会場を刺激しました。開発したアプリがすぐさま実用化できるレベルにないことが、その理由です。ポスト京に進む上で、今後どのような体制が必要か、もういちどよく考えることが重要だと呼びかけました。

レポート:計算工学ナビ編集部

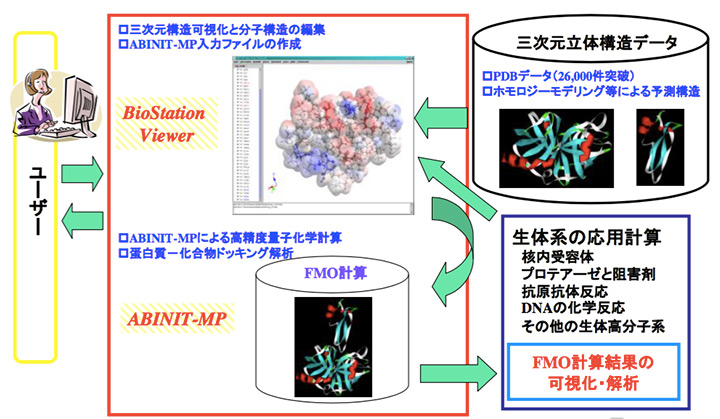

ABINIT-MPは、フラグメント分子軌道(FMO)法に基づいてタンパク質と化学物質との相互作用を解析し、効率的な化合物探索や分子設計を実現するソフトウェアです。先進性と実用性を兼ね備えたこのソフトウェアの特徴と、今後の開発・保守の体制を紹介するページを公開しました。下記のリンクよりご覧ください。

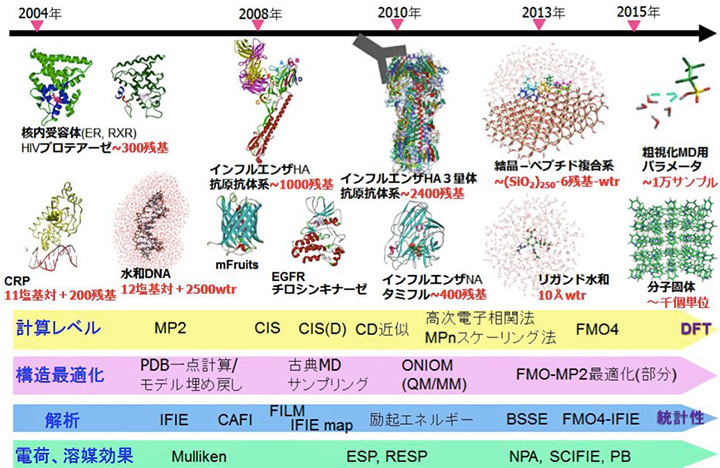

ABINIT-MPは、フラグメント分子軌道(FMO)計算を高速に行えるソフトウェアです[1]。専用GUIのBioStation Viewerとの連携により、入力データの作成~計算結果の解析が容易に行えます。4体フラグメント展開(FMO4)による2次摂動計算も可能です。また、部分構造最適化や分子動力学の機能もあります。FMOエネルギー計算では、小規模のサーバから超並列機の「京」まで対応しています(Flat MPIとOpenMP/MPI混成)。

ABINIT-MPは、フラグメント分子軌道(FMO)計算を高速に行えるソフトウェアです[1]。専用GUIのBioStation Viewerとの連携により、入力データの作成~計算結果の解析が容易に行えます。4体フラグメント展開(FMO4)による2次摂動計算も可能です。また、部分構造最適化や分子動力学の機能もあります。FMOエネルギー計算では、小規模のサーバから超並列機の「京」まで対応しています(Flat MPIとOpenMP/MPI混成)。

ABINIT-MPは使いやすいFMOプログラムで、4体フラグメント展開までが可能です。研究室単位のLinux/Intel系サーバに標準搭載されているMPI環境で動作しますし、特別な設定も必要ありません。また、煩雑で注意深さを要するフラグメント分割を伴う入力データの作成は、随伴GUIのBioStation Viewer(Windowsで動作)を使うなどすれば容易に作成できます。また、フラグメント間相互作用エネルギー(IFIE)などの計算結果は膨大となりプリントからの理解はしばしば困難ですが、Viewerを使うと可視的・直観的に対象系の相互作用の様態を把握できます。

・エネルギー

→ FMO4: HF, MP2 (CD)

→ FMO2: HF~CCSD(T)

→ FMO2: CIS, CIS(D)系

・エネルギー微分

→ FMO4: HF, MP2

→ FMO2: MP2構造最適化, MD

■BioStationViewer / GUI

ABINIT-MPプログラムは、東京大学生産技術研究所を拠点とする「戦略的基盤ソフトウェアの開発」、「革新的シミュレーションソフトウェアの開発」、「HPCI戦略分野4 次世代ものづくり」の一連のプロジェクト(代表:東京大学 加藤千幸教授)、さらにJST-CREST「シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築」(代表:神戸大学田中成典教授)、科学研究費補助金:特定領域研究「実在系の分子理論」(代表:京都大学 榊茂好教授)、立教大学SFR(担当:立教大学望月祐志教授)などの支援を得て、10年以上に渡って開発が進められてきました。Intel IA64系バイナリは、Ver.7が東京大学生産技術研究所の革新的シミュレーション研究センターで、また「京」向けのVer.6+が理化学研究所計算科学研究機構で利用可能となっています。

今後は、東京大学工学研究科を代表拠点とする「フラッグシップ2020 重点課題6」(代表:東京大学 吉村忍教授)の中でものづくり系への応用を指向して改良とリリースが行われていく予定です。後述のように版管理の枠組みも変わってOpenシリーズに移行します。

ABINIT-MPの開発とその先導的な実証応用には多数の機関から多くの方が関わってきましたが、物理的な活動の場所としては東京大学生産技術研究所の一角に置かせていただいてきました。こうした経緯もあり、ABINIT-MPの新しいポータルHPを「計算工学ナビ」の中に設けていただくことになりました。

望月祐志*(立教大学 理学部), 中野達也(国立医薬品食品衛生研究所 医薬安全科学部), 坂倉耕太(NEC), 山本純一(NEC), 沖山佳生(元 東京大学 生産技術研究所), 山下勝美(元 NECソフト), 村瀬匡(元 NECソフト), 石川岳志(長崎大学 医歯薬学総合研究科), 古明地勇人(産業技術総合研究所 バイオシステム部門), 加藤雄司(元 立教大学 理学部), 渡辺尚貴(みずほ情報総研), 塚本貴志(みずほ情報総研), 森寛敏(お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科), 田中成典(神戸大学大学院 システム情報学研究科), 加藤昭史(みずほ情報総研), 福澤薫(日本大学 松戸歯学部), 渡邉千鶴(元 東京大学 生産技術研究所)

(*取り纏め責任者)

ABINIT-MPのFMO計算は、開発当初から生体分子関係、特にタンパク質とリガンド(薬品分子)の複合系に対して主に用いられてきました。これは、計算で得られるフラグメント間相互作用エネルギーがアミノ酸残基間、あるいはリガンド-アミノ酸残基間の相互作用の状態を理解するのに好適なためです[1,2]。

2014年11月から「FMO創薬コンソーシアム」(代表:日本大学 福澤薫助教)が産官学で組織され、「京」を計算資源としてABINIT-MPによるFMO計算に基づくタンパク質・リガンドの相互作用解析が進められています。重要な創薬ターゲットが設定されており、当該領域の共有基盤となる知見(特にIFIEのデータセット)の蓄積が期待されます。ABINIT-MPは改良が続けられていきますが、このコンソーシアムは実践的な利用者コミュニティとして今後も重要な役割を果たしていくことになります。

ABINIT-MPには、現在からバイナリで利用可能なVer.7(東京大学生産技術研究所からのインテル向け)とVer.6+(理化学研究所の「京」向け)とは別に、主に開発経緯的な事由から「ローカル版」が存在しています[1]。そちらでは、励起エネルギーや動的分極率の算定、さらに結合クラスター展開による高精度エネルギー計算などが利用できます。こうした機能に関心を持たれる方も居られますし、手持ちのマシン環境によっては再コンパイルやチューニングのためにソースを所望される場合もあります。こうした状況を改善すべく、産官学を交えたコンソーシアム的な組織でABINIT-MPのソース共有を行い、継続的なコード開発・改良と保守を図っていく活動の中でリリースされていくのがOpenシリーズになります。

ソースの共有とは別にOpenシリーズでも従来のバイナリでの提供も続けるつもりですが、これまでのIntel IA64系と富士通系だけでなく、NECのベクトル系(SX-ACE)、さらにパソコン用にWindows 64ビット系を提供しようと考えています。準備ができましたら、このページで順次ご案内します。

ABINIT-MPのOpenシリーズの開発や保守にソースレベルでコミットしていただくための産官学枠組みです。バグ情報と対策、新規開発の機能のシェアなど意図していますが、参画される企業様が商用に独自の高速化や改良を図ることは基本的に可とする方針です。現初期段階では、個別にご参画をお願い・確認させていただいて立上げようとしているところですが、規模的には産官学で20拠点程になります。今後、このコンソーシアムについても情報を更新していく予定です。

ABINIT-MPのOpenシリーズ、あるいは開発系コンソーシアムにご関心のある方は、立教大学の望月(fullmoon -at- rikkyo.ac.jp)、中村(mnakamura -at- rikkyo.ac.jp)にメールでご連絡いただければと思います。

ニュースレターVol.10が公開されました → ダウンロードページ

目次は次のとおりです。

PDFで配信中です。ぜひご覧ください。