第11回世界計算力学会議(WCCM)出張報告

東京大学生産技術研究所

鵜沢 憲

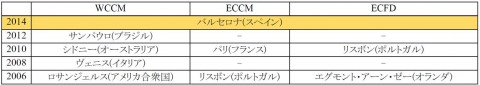

本年7月20日(月)から25日(金)までの5日間、スペインのバルセロナにおいて、第11回世界計算力学会議(The 11th World Congress on Computational Mechanics, WCCM)が開催された。当会議は計算力学に関する広範囲な分野をカバーする大規模な会議であるが、今回は第5回欧州計算力学会議 (5th European Conference on Computational Mechanics, ECCM)、及び、第6回欧州計算流体力学会議(6th European Conference on Computational Fluid Dynamics, ECCD)と合同で開催されたことに伴い、参加者が約4000人規模の極めて巨大な会議となった(表1)。

表1:各会議の開催年と開催都市

各日には、午前(11:00-13:00)、午後(14:00-1600)、夕方(16:30-18:30)の3セッションが設けられ、各セッションでは最大48件のミニシンポジウムが並列で開催された。ミニシンポジウムの総数は216であり、6件の基調講演、30件の準基調講演と合わせて、講演総数は約3000件に達した。ミニシンポジウムは、ECCM に属するものが95件、ECCD に属するものが38件、そのどちらにも該当するものが83件であった。講演に加え、150件のポスター発表があり、セッション間のコーヒーブレイクを利用して自由に議論することができた。

なお、会場となった Palau de Congressos de catalunya (写真1) および Rey Juan Carlos I Hotel (写真2) は、国際会議の会場として使用される機会が多い格式のある建物である。

写真1: 会場の一つ Palau de Congressos de catalunya (上)と、初日の Opening Ceremony の様子 (下)。

写真2: もう一つの会場 Rey Juan Carlos I Hotel (左)。

当会議の守備範囲は計算力学に関するほぼ全ての分野を網羅しており、内容は非常に多岐に渡っていた。筆者が所属する東京大学生産技術研究所革新的シミュレーション研究センターでは、実設計問題における課題を実用的な期間で解析するための実用複雑系流体解析ソフトウェアFrontFlow/violet(FFV)を開発しており、筆者は乱流解析機能の開発に従事している。以下、関連が深い講演や興味深い講演を紹介する。

- K. Ono, “Bit-representation of boundary conditions for high performance incompressible thermal flow simulation”

近年のスーパーコンピュータの計算性能の向上に伴い、実形状を模擬した複雑形状まわりの流れ場の計算が可能になりつつある。しかし、複雑形状を模擬した代償 として多様な境界条件を受容する必要があり、並列計算時において性能劣化を引き起こす。この問題を解決するため、講演者はビッ ト列を用いる境界条件の実装方法を提案した。ナビエ-ストークス方程式とエネルギー方程式の離散化を例に、各セルが持つべき全ての境界条件が4バイトの整数型に収まることが示された。また、doループにおけるロード/ストアを減らすことで必要メモリ量を抑えることが可能になり、今後の低B/F値マシンにも相性が良いことが示された。質疑応答の場では、本手法は原理的に非構造格子にも適用可能であることが述べられた。

- W. Rozema, et. al., “Discretizations and regularization models for compressible flow that preserve the skew-symmetry of convective transport”

DNSと比較して粗い格子で計算するLESでは、移流項の差分スキームにおける数値安定性の確保が必要不可欠である。講演者は、コロケート座標及びスタガード座標の双方において、圧縮性ナビエストークス方程式の移流項の型を歪対称型(もしくは混合型)で与える離散化式を導出した。壁面平均摩擦速度とチャネル半幅で定義されたレイノルズ数180と395の低レイノルズ数チャネル流れを対象に本離散化の妥当性検証を行った結果、Vremanによる局所SGSモデルよりも予測精度が向上することが示された。

- S. R. Idelsohn et. al., “Particle Methods: The most efficient way to solve fluid mechanics problems”

講演者は、粒子法と有限要素法とを組み合わせたハイブリッド手法である Particle Finite Element Method (PFEM) の中心的な開発者である。本報告では、離散化を改良することで従来の問題に対して安定かつ高速に計算可能になったことが報告された。多相流への適用では、代表的な界面移流ベンチマークやレイリー・テイラー不安定性の計算を例に、同メッシュ数を用いた典型的なオイラーベースの手法と比較して高速であることが示された。比較的単純な検証例題にとどまるものの、多くの計算事例において計算時間や計算精度が格子法と比較して優位にあることが示された。

- A. Dubey et. al., ”The impact of community software in astrophysics”

ZEUS-2D は、天文分野において古くから一般公開されている磁気流体シミュレーションコードである。近年、様々な分野でフリーコードやオープンソースコードが利用さ れてきているが、1970年代から開発が始まっている当コードはその先駆けの一つと言える。天文分野は公開コードを活用する利点を他の分野に先駆けて認識していることが述べられ、ZEUS-2D 以後に開発された Enzo や FLASH などのソルバやデータ解析・可視化ライブラリ yt を含めて、現在では公開コードによるプリ・ポストまでの一連の解析環境が整備されていることが示された。このようなコミュニティコードを研究者が積極的に利用し、論文数などの外部発表数が極めて増加していることが述べられた。

- Henrik Rusche, et. al., “A hybrid continuum-particle solver for unsteady locally rarefied gas flows implemented in OpenFOAM”

クヌーセン数が 0.1 を超える粒子性の考慮が必要となる希薄流に対し、圧縮性ナビエストークス方程式と直接シミュレーションモンテカルロ(DSMC)法とを結合した新たなハイブリッド手法を考案した。両手法の接続部分にはバッファセルを設け、質量と流速の保存性を満足するように粒子を生成した。当手法を世界的に利用者が多いオープンソースの流体解析ライブラリである OpenFOAM に実装し、衝撃波管とオリフィス流れについてコードの妥当性を検証した。その結果、DSMC の既往結果と良好に一致する結果が示された。

最後に全体を概観すると、「マルチスケール」「マルチフィジックス」関連の話題が極めて多い印象であった。実際にミニシンポジウムのうち題名に「マルチスケール」を含むものは40件、「マルチフィジックス」と「流体構造連成」を含むものは51件あった。つまり、「マルチスケール」と「マルチフィジックス」関連だけで、全体(216件)のほぼ半分弱を占めていたことになる。これは、様々な分野において「京」に代表される近年のスーパーコンピュータの飛躍的な性能向上に伴い、これまで別々に解かざるを得なかった各々の時空間スケールを支配する物理現象の連成計算が可能になったことが背景にあるが、これらの試みはまだ緒に就いたばかりであり、計算機の性能向上に伴ってこの種のクラスの研究はますます増えていくものと想像できる。筆者らが開発中のFFVを例にとると、「マルチスケール」「マルチフィジックス」解析機能への拡張では、速度場の音場や燃焼場等との連成が想定される。高い並列性能を担保しつそれらを実現するには、上述の Ono によるビット列を利用した境界条件の実装は大きなヒントを与えているように思われる。

他に特筆すべき点としては、坪倉誠准教授(北大)と青木尊之教授(東工大)らによるミニシンポジウム”HPC-Based CFD Simulations for Industrial Applications I-IV”に代表される、産業応用・工業応用をテーマとしたミニシンポジウムも全体の約1/10を占める16を数え、質疑も活発であった。また、計算格子を必要としないメッシュレス法に関するミニシンポジウムも13にのぼり、盛況を見せていた。格子法に対するメッシュレス法の優位性については常に議論されるところであるが、上記の Idelsorn らの報告もあり、今後もメッシュレス法の発展に注目したい。なお、全体を通じて、異なる計算手法を結合するハイブリッド手法によるアプローチが多く目についたが、筆者が聴講した限りでは高い並列性を示した手法は少なく、今後の検討課題と考える。

出張報告番外編もどうぞ